Разделы сайта

Выбор редакции:

- Крейсер "красный крым" черноморского флота

- «31 спорный вопрос» русской истории: житие императора Николая II

- Лечебные свойства корня лопуха и его широкое применение в домашних условиях

- Природные ресурсы западной сибири

- Совместимость петуха и змеи в любовных отношениях и браке Он петух она змея совместимость

- Чемерица черная: прекрасная и опасная Противопоказания и побочные действия

- Чем интересна Свято-Михайло-Афонская Закубанская пустынь?

- Порционная сельдь под шубой на праздничный стол

- К чему снится шить во сне

- Примета — разбить зеркало случайно: что делать, если оно треснуло

Реклама

| Что чувствуют деревья? Что чувствуют растения Растения чувствуют что их едят |

|

Оборудование: комнатные растения, изображения растений – венериной мухоловки, непентеса, саррацении, мимозы. Плакат: «Если кто-нибудь указывает на что-нибудь новое... или не могут понять, говорят о новом взгляде с презрением, точно бы он не стоил труда, связанного с исследованием, или вообще внимания, и таким образом новой истине приходится ожидать долгое время, пока ей удастся проложить себе дорогу». И.Гете ХОД УРОКА 1-й ведущий.

Некий мистер Уэденбэрн

купил по случаю корневище неизвестной

тропической орхидеи и посадил ее в своей

оранжерее. Орхидея принялась. Однажды, когда она

зацвела, Уэденбэрн отправился взглянуть на это

чудо. Ушел и пропал. В половине пятого, по

заведенному порядку, экономка приготовила чай.

Но хозяин к чаю не вышел. Обеспокоенная экономка

заглянула в оранжерею и увидела страшную

картину: «Он лежал у подножия странной орхидеи.

Похожие на щупальца воздушные корешки теперь не

висели свободно в воздухе. Сблизившись, они

образовали как бы клубок серой веревки, концы

которой тесно обхватили его подбородок и шею». 2-й ведущий. Как же они ловят свою добычу? Ботаник. В Тропической Азии, на Сейшельских островах и Мадагаскаре, в Северной Австралии растут лианы непентес. Как и все лианы, они карабкаются вверх к свету по стволам других растений на десятки метров. Кроме обычных листьев, у них имеются особые, ярко окрашенные листья-кувшины. У разных видов их величина колеблется от 2,5 до 30, а у некоторых даже до 50 см! Над кувшинчиками раскрыт «зонтик» с длинными острыми волосками, так что внутрь листа могут попасть только насекомые. Края листьев-кувшинов покрыты мелкими бороздками, по которым внутрь стекает сладкий душистый нектар. Изнутри стенка кувшинов покрыта скользким восковым налетом, и очередная жертва плавно сползает внутрь, навстречу пищеварительному соку, скапливающемуся на дне кувшина. От листьев-кувшинов пахнет гнилью, что привлекает к ловушкам новых насекомых. Через 5–8 ч от них не остается и следа. 2-й ведущий. Ну и обжора! Хорошо, что встречаются они редко. Ботаник. Растения-хищники не такая уж редкость на планете, их более ста видов. У нас в стране на моховых болотах растут небольшие невзрачные растения – росянки. Их листья, собранные в розетку, покрыты красноватыми ловчими волосками с красной головкой наверху. Росянка выделяет липкую жидкость и вся поверхность ее листа будто покрыта росой. Мелкие насекомые, привлеченные блеском капелек, попадают на лист и прилипают к нему. Жертва мечется, бьется и при этом задевает соседние волоски. Край листа начинает медленно загибаться и накрывает свою добычу, которая здесь же и переваривается. 2-й ведущий. Прямо настоящий капкан!

1-й ведущий. Словом, природа немало потрудилась, изобретая для растений орудия лова. 2-й ведущий. А что за механизм приводит в действие эти хитроумные ловушки?

2-й ведущий. И как же гидравлика помогает складываться листу, например, росянки? Ботаник. На этот вопрос пытался ответить еще Чарлз Дарвин. Он открыл, что поверхностные клетки ножки листа содержат одну большую вакуоль, заполненную клеточным соком. При раздражении вакуоль разделяется на ряд более мелких образований причудливой формы, как бы переплетенных друг с другом. При этом лист сворачивается. Физик. Конечно, в тонкостях этого процесса еще надо совместно разбираться и ботаникам, и гидравликам, и электронщикам. Ведущие. Электронщикам?! Физик. Да-да! Именно электронщикам. Ведь механизм ловушки начинает работать, только получив сигнал от каких-то датчиков. Их высокая чувствительность удивила Дарвина. Например, лист росянки приходил в движение, если на него попадал волосок весом всего 0,0008222 мг. Или взять движение усиков некоторых лиан. Дарвин наблюдал их изгибание под действием шелковинки весом всего 0,00025 мг! Физиолог. Столь высокая чувствительность, конечно, не может быть достигнута за счет использования механических принципов. Кроме того, складываясь от прикосновения легчайшей пушинки, листья росянки или усики вьющихся растений не реагируют на удары куда более тяжелых дождевых капель. Это позволило Дарвину предположить возможность существования у растений нечто похожего на нервную систему и зачатков если не сознания, то соображения! Понятно, такие «крамольные» мысли вызвали бурю в научном мире. Дарвина, несмотря на его высокий авторитет, обвинили в недомыслии. 1-й ведущий. Однако время постепенно все расставляет на свои места. Все чаще современные ученые склоняются к мысли о наличии у растений чувств и, возможно, даже зачатков мышления. Филолог.

В 1887 г. В.Бердон-Сандерсон

при раздражении листочка венериной мухоловки

наблюдал электрические явления, напоминающие те,

что происходят при распространении возбуждения

в нервно-мышечных волокнах животных. 2-й ведущий. Вот это да! Физиолог. Р.Франсэ, автор книги «Чувствуют ли растения», утверждал, что растение в некоторых отношениях ощущает гораздо тоньше и что оно «отлично от животного лишь по форме, но не по существу». Он приводит примеры невероятной чувствительности растений к некоторым раздражителям, в частности к свету. «Эта чувствительность так необыкновенно тонка, – пишет Франсэ, – что растущие в темноте листья ощущают такие ничтожные различия в силе света, которые не отмечаются нашими аппаратами». 1-й ведущий.

А вот как отзывается о

способностях растений гениальный Л.Кэрролл в

«Алисе в Зазеркалье». Ботаник. Как оказалось впоследствии, растения в самом деле могут «говорить» и говорить достаточно «разумно». Важно только при этом понимать их язык и создать необходимые условия для того, чтобы получился «диалог». Физиолог. Пожалуй, первым, кто на бумажной ленте самописца зарегистрировал «речь» растений, был американский криминалист К.Бакстер. Ему было интересно уловить момент, когда вода при поливе растений достигает листьев. Для этого он использовал нехитрое регистрирующее устройство, приводами соединенное с датчиками, прикрепленными с двух сторон листа. Однажды, 2 февраля 1966 г., поливая цветы, он уколол себе руку. И вдруг заметил, что на бумажной ленте самописца, подсоединенного к датчикам на листе, появилась медленно изменяющаяся кривая, очень напоминающая отражение кожно-гальванического рефлекса человека, один из наиболее чувствительных показателей его эмоционального и умственного состояния. 2-й ведущий. Что это? Случайность или факт, не известный ранее? Физиолог. Бакстер видоизменил эксперимент. Он предположил, что если возникает некая связь между цветками и человеком, то она должна быть и между другими живыми существами. Например, между растением и креветками. Для проверки своей идеи он изготовил платформочку, на которую помещал сосуд с креветками, под нее – сосуд с кипящей водой. При срабатывании электронного устройства креветки падали в кипяток. В момент их гибели на ленте самописца появлялась характерная кривая кожно-гальванической реакции». 1-й ведущий. Не все ученые соглашаются с утверждением, что растения думают. Ботаник.

Однако большинство

полагает, что ответы на все возможные вопросы

может дать только эксперимент. Физиолог.

Интересные эксперименты

дистанционного взаимодействия между человеком и

растением привел доктор психологических наук,

профессор В.Н. Пушкин. Студентке Тане в

гипнотическом состоянии внушались различные

эмоциональные состояния, а с листа герани в этот

момент записывались биотоки. 2-й ведущий. Как же профессор объясняет эти результаты? Ботаник. По его теории это «свидетельствует о единстве информационных процессов, протекающих в клетках растений и в нервной системе человека». 1-й ведущий. Какова же природа восприятия растением эмоциональных состояний человека? Физиолог. Мы еще не знаем, каков материальный носитель этой информации, но предполагаем, что улавливаются электромагнитные поля, генерируемые различными органами и системами организма, и в первую очередь мозгом и сердцем. Если учесть, что в настоящее время во многих лабораториях мира научились дистанционно снимать магнитоэнцефалограммы и магнитокардиограммы, то можно допустить, что растение, выступая в эксперименте в роли живого датчика, конечно же, может улавливать магнитную составляющую изменений биопотенциала кожи человека. 2-й ведущий. Вот это да! А проводились ли еще аналогичные опыты? Физиолог. Подобные опыты ставились и на кафедре физиологии растений Тимирязевской академии под руководством профессора И.И. Гунара. Ученым-скептикам пришлось признать, что электрические сигналы все-таки существуют. Удалось даже найти центр, откуда они исходят. «Этот центр находится на шейке корня, – писал профессор, – который сжимается и разжимается, как сердечная мышца. Растения, по-видимому, умеют обмениваться сигналами, и у них существует свой сигнальный язык, подобно языку примитивных животных, например насекомых. Одно растение, меняя электрические потенциалы на своих листьях, может сообщать другому об опасности. Словом, – заключал Гунар, – если не считать прикованности растений к своему месту, нет никакой разницы между ними и животными». 1-й ведущий. А какие типы электрических сигналов известны у растений?

Физиолог. Возникнув в той или иной части растения, ПД распространяются по нему, передавая известие о внешнем раздражении. У животных в ходе эволюции проводниками ПД стали нервные волокна. Есть ли что-то подобное у высших растений? Обратим внимание на проводящие пучки («жилки»), которые пронизывают все ткани и органы растения. Известно, что эти пучки служат для транспортировки воды и питательных веществ. Почему бы им «по совместительству» не служить каналом и для распространения ПД? Очень образно на этот счет высказывался К.А. Тимирязев: «Если у растений подтвердится (предполагаемое некоторыми учеными) существование известных путей, по которым раздражение сообщается быстрее, чем по другим, то в них придется признать нечто по крайней мере физиологически соответствующее нервам». 1-й ведущий. Как же это доказать? Ботаник. Д.Бос одним из первых экспериментально доказал причастность проводящих пучков высших растений к распространению ПД. В ткани растения погружали металлический микроэлектрод, соединенный с измерительной установкой, и снимали электрические сигналы от разных зон стебля или черешка. Эти опыты показали, что распространение ПД происходит только в проводящих пучках, причем электрические импульсы распространяются не по крупным сосудам, а по мелким пучковым клеткам. Значит, каналы передвижения веществ и распространения электрических импульсов в проводящих пучках пространственно разделены. Следовательно, у растений хотя и отсутствуют специальные образования (наподобие нервов) для распространения ПД, в проводящих пучках имеются особые ткани, выполняющие эту функцию. 1-й ведущий. А какую функцию выполняют ПД у растений? Может быть, они получили развитие только у насекомоядных растений, а у остальных никакой функциональной нагрузки не несут?

Физиолог.

Можно утверждать, что у

высших растений распространяющийся ПД служит

наиболее быстрым сигналом об изменениях в среде

их обитания. Поскольку у растений нет

центральной нервной системы – этой

«диспетчерской», откуда сигналы о внешнем

раздражителе направляются к различным органам,

то сам ПД непосредственно влияет на функции

органов и тканей, по которым он распространяется,

изменяя некоторые специфические для данного

органа процессы (например, интенсивность

фотосинтеза в листьях или поглощения веществ в

корнях). 2-й ведущий. А зачем применять экстренную сигнализацию в случае довольно слабых и не оказывающих существенного влияния внешних воздействий? Физиолог. Растение в этом случае «предупреждает» органы и ткани о вероятных существенных изменениях внешних условий. Незначительный перепад температур в сторону охлаждения сам по себе, возможно, и не значителен для растения, однако он может быть только началом куда более заметного похолодания. 1-й ведущий. Ну а каков же механизм распространения изменения потенциала в органах растений? Физиолог. Вот, например, гусеница поедает лист растения. Разрушенные ее челюстями клетки теряют воду, что побуждает к движению заряженные частицы – ионы. Они распространяются по растительному организму через каналы в клеточных стенках, называемые плазмодесмами. 2-й ведущий. Так что давайте не будем считать человека царем и покорителем природы, а вспомним замечательные слова С.Маршака:

ЛитератураГоловкин Б.В. О чем расскажут названия растений? – М.: Агропромиздат, 1986. Знание–сила. 1972. № 11. Коновалов В.Ф. Желаемое или действительное? – М.: Знание, 1991. Соросовский образовательный журнал. 1996. № 10. Юный техник. 1993. № 3. Хотя складывается впечатление, что растения пассивны, но это отнюдь не так. Существуют различные типы реакций, характерные для них, а именно: настии (двигательные реакции на изменение условий среды), нутации (двигательная активность в поисках опоры) и тропизмы (ростовые реакции, регулируемые гормонами: ауксины, гибеллины и т.д.). Реакции делятся на быстрые и медленные. Примером быстрой реакции могут послужить сворачивающиеся при прикосновении листья мимозы стыдливой, или же листья различных хищных видов растений; медленной – открывание и закрывание растением цветков в связи изменением освещенности (цветочные часы). Что и как чувствуют растения?Растения, равно как и животные , реагируют на изменения освещенности (фототропизм, никтинастия, фотонастия), прикосновения (сейсмонастия), изменения температуры (термонастия) и химического состава окружающей среды (хемотропизм). Жизнедеятельность любого организма вообще и его способность реагировать на изменения во внешней среде в частности обеспечиваются за счет его целостности. Что же обеспечивает согласованное функционирование всех систем растений? У животных для этого есть нейрогуморальная регуляция. У растений же есть нечто подобное: их целостность обеспечивается посредством гормонов (ауксинов, гиббереллинов, цитокининов, этилена, абсцизовой, жасминовой, салициловой кислот, брассиностероидов, коротких пептидов) и наличием потенциалов действия, которые генерируются за счет исходящего тока ионов хлора, деполяризирующих мембрану. Материалы по теме: Как прорастают семена и все ли растения появляются из семян? Есть ли у растений мозг?Аналогом нервов у растений являются проводящие пучки, которые по своему строению и связующим свойствам, кстати, их и напоминают. Некоторые исследователи считают, что корень является «мозгом» растений, так как еще Дарвин утверждал, что «не будет преувеличением сказать, что наконечник корешка, имеющий способность направлять движения смежных частей, действует как мозг одного из низших животных; мозг находится в переднем конце тела, получает впечатления от органов чувств и направляет несколько движений». Кроме того, в 2005 году во Флоренции была проведена международная встреча нейробиологов, которые пришли к выводу, что растения имеют гены, которые похожи на гены животных, отвечающие за формирование нервной системы, а также участки между клетками, напоминающие синапс, глутаматные рецепторы, характерные для «постсинаптической» области у животных и специфические белки (белки G-box и семейство «14-3-3» белков, которые действуют для связывания различных сигнальных белков). Могут ли чувствовать деревья? Что они ощущают? Имеют ли они возможность слышать или видеть? На первый взгляд вопросы вроде бы странные - понятно, что дерево это кусок древесины, растущий вертикально, на котором есть ветки с листьями и иногда плодами. Это если очень по-простому. А если серьезно, то ученые до сих продолжают получать доказательства, что растения имеют органы чувств. Понятно, что большинство растений обладают фоторецепторами, которые указывают им направление на источник света - солнце, в чью сторону они обычно растут. А еще любая домохозяйка, выращивающая дома цветы в горшочках, скажет вам, что они не только «видят» таким образом, но еще и слышат и все понимают, и даже тонко чувствуют настроение хозяйки. Что же дальше? Деревья не имеют сложной нервной системы, подобной, например, человеческой, но тем не менее они могут «чувствовать». Когда семя прорастает, развивается, превращается в растение, цветет и дает плоды - это означает, что оно чувствительно к условиям окружающей среды. Растительный бум, который происходит весной, показывает, что растения подчиняются точным циклам, заложенным в генах. Деревья имеют не только осязательную чувствительность, что было известно уже довольно давно (попробуйте сдавить лист дерева и посмотрите, что произойдет впоследствии), но и химическую, вместе с «ощущением» света и температуры. Этим образом деревья могут оценивать длительность светового дня и температуру воздуха, адаптируясь и направляя в соответствии с этим свой рост. Рана, стресс или болезнь запускает особые защитные механизмы. Информация об их действии и сигналы об условиях окружающей среды передаются от одной клетки к другой, от дерева к дереву, и даже от дерева к другим существам. Эта информация выражается в движениях, направлении роста и изменении метаболизма.

Любое растение реагирует на малейшее прикосновение. Более того, есть около 1000 видов растений, реакция которых почти мгновенна - это например, плотоядные растения, которые мгновенно запирают свои ловчие камеры, чувствительные растения вроде мимозы, сбрасывающей свои листья, или крапива, теряющая свои стрекательные волоски. У других видов растений, а их около четверти миллиона, реакция не настолько быстрая. При малейшем прикосновении, даже насекомого, растение Sparrmannia открывает свои цветы, давая возможность кросс-опыления. Некоторые растения из семейства огурцовых уменьшают длину черенка, увеличиваются в диаметре и деревенеют на двое суток, если слегка потереть их. Все деревья реагируют на физическое воздействие ветра и дождя, наклоняясь и изменяя жесткость своего ствола и веток, чтобы увеличить устойчивость. Некоторые бобовые имеют специальный нарост в основании листа. Этот орган включает возможность быстрых движений (менее чем за секунду), как реакцию на прикосновение и изменение освещения. Чувствительное растение требует около получаса, чтобы вернуться в первоначальное «медленное» состояние, особенно после повторяющихся воздействий - дрессировки. Темнота вызывает складывание листьев у клевера и других растений, или, наоборот, распускание у пасленовых. Фоторецепторы растений чувствительны не только к количеству принимаемого света, но и к его качеству. В зависимости от света растение изменяет свое положение, направление, наклон и даже рост. Одни рецепторы чувствительны к красному цвету, другие к голубому или ультрафиолетовому. Также они распознают темно-красный и светло-красный цвет, который присутствует в дневном свете. Для чего это надо? Светло-красный цвет стимулирует прорастание семян и синтез хлорофилла, но ухудшает рост стебля. А под плотной кроной дерева есть избыток темно-красного цвета, и в этом случае баланс роста смещается таким образом, что стебель (ствол) начинает интенсивно расти, чтобы выйти из тени. Теперь я понимаю, почему в ровном стройном лесу все деревья стремятся расти вверх, причем те из них, которые стоят выше всех, прекращают вертикальный рост. Та же ситуация случается, когда деревья стоят слишком плотно. В природе конкуренция за свет очень полезна, но с точки зрения урожайности она вредна, так как забирает силы растения на рост ствола, вместо роста листьев и семян. Специалисты, изучив это явление, вывели особые сорта растений (например, некоторые сорта табака), которые не реагируют на дневной свет, постоянно увеличивая свою продуктивность. Элемент, который придает растению чувствительность к интенсивности освещения и направлению синего цвета называется криптохром. Он отвечает за процесс открытия особых пор в листьях, через которые дерево «дышит» и производит газообмен. Благодаря этим рецепторам комнатные растения, если их поставить на окно, поворачивают свои листья перпендикулярно источнику дневного света. Первые фоторецепторы, чувствительные к синему цвету, были открыты в 1993 году у растения Arabidopsi. Эти рецепторы очень похожи на те, которые помогают видеть мухам, мышам и... человеку. (вот как!). Они также представляют собой особый вид универсальных биологических часов в живом мире, синхронизирующих процессы во всех живых существах в течение суток, образуя так называемый суточный ритм. Криптохром присутствует даже в бактериях, играя роль защитного элемента их ДНК. В деревьях он контролирует, ко всему прочему, процессы роста и цветения. Интересно, а чем еще занимается этот элемент, скажем, в человеке?.. В некоторых «коллективных» растениях, например лилиях, цветение зависит от суммарной температуры всех растений. Как многие другие виды (от пшеницы до оливок), лилия должна пережить зимний холод, чтобы зацвести весной. Причем цветы ее очень чувствительны к колебаниям температуры. Достаточно одного градуса, чтобы цветок закрылся. Такое же явление есть и в пустынных растениях - там кроме всего прочего вырабатывается особый протеин, играющий роль защитного термоизоляционного покрытия для цветков и стеблей растения. Я сейчас это пишу и сам удивляюсь, как сложно все организовано в мире растений, что уж говорить про животных... Кроме того, растения могут ощущать наличие питательных веществ в почве, направляя свои корни в нужную сторону. Рассыпьте мешок селитры в двух метрах от дерева - через некоторое время корни его появятся именно в этом месте. После «пробования на вкус» химических следов агрессора, дерево начинает с ним настоящую химическую войну. наиболее чувствительные в этом отношении деревья создают прочный барьер между нападающим (вирусом, бактерией или грибом) и неповрежденными клетками, убивая поврежденные. Испускаемые деревом химические сигналы мобилизуют все его защитные силы, активируя механизмы в наиболее отдаленных участках. Например, после уничтожения гусеницами мотылька большинства своих листьев, дерево Zeiraphera diniana включает длительный защитный механизм, заставляя новые листья расти небольшими и лишенными питательных веществ. Через пару лет колония насекомых погибает от голода. Бук, атакованный тлей, начинает вырабатывать химические вещества, вызывающие ухудшение пищеварения у насекомых, такой себе антипурген. Сосна при атаке насекомых, выгрызающих отверстия в ее коре, начинает в больших количествах вырабатывать резиноподобное вещество, затрудняющее дальнейшее разрушение коры. Дуб в ответ на появление омелы на стволе начинает вырабатывать токсичные вещества, убивающие агрессора. На сегодняшний день известно более 10.000 продуктов метаболизма растений, обладающих токсичным или отпугивающим действием, которые помогают растениям против насекомых. Среди этих веществ - алкалоиды, танины, пептиды и терпены. Еще, когда дерево в опасности, оно подает сигнал SOS. Впервые это явление было обнаружено у бобовых - когда растение начинают атаковать клещи, оно вырабатывает особое химическое вещество, приманивающее определенных насекомых, питающихся клещами. Даже обыкновенная кукуруза в случае нападения гусениц вырабатывает фермент, привлекающий особый вид ос, которые откладываю свои личинки в тела нападающих гусениц. Причем достаточно одной молекулы слюны гусеницы, чтобы включился такой механизм сигнализации. Еще один пример - табак вырабатывает летучее вещество, привлекающее еще один особый вид ос, если на него нападают гусеницы мотылька. Причем этот механизм не включается, если на табачных листьях находятся гусеницы другого вида, которые поедают кукурузные листья. Один химик провел следующий эксперимент. Он решил исследовать, как ива реагирует на атаку гусеницы. Он поместил на одно дерево нескольких гусениц, второе осталось нетронутым. Через некоторое время листьями второго, нетронутого дерева, он накормил другую группу гусениц. Оказалось, что после поедания его листьев, гусеницы резко замедлили свой рост - листья оказались для них «невкусными» из-за особого вещества, которое выработало здоровое дерево, получив сигнал от пострадавшего. Как это произошло? Оба дерева начали вырабатывать вещество, отталкивающее насекомых. Сообщение от пострадавшего дерева к нетронутому было передано с помощью этилена - газа, который обычно образуется при порче плодов. Другое дерево приняло этот химический сигнал и в его листьях начали вырабатываться специальные защитные вещества - танин, лигнин и другие. Другой способ передачи сообщения (резервный!) - с помощью ацетилсалициловой кислоты, или аспирина, который вырабатывается в коре ивы (salix означает ива на латыни). Кстати, похожий способ защиты имеет тополь. Когда дерево подвергается атаке, до половины всех защитных веществ, которые вырабатываются растением, направляются в листья, как наиболее уязвимую часть растения. Кстати, еще одно применение такого защитного механизма с дистанционной передачей - защита во время цветения. Растения на ограниченном участке начинают цвести одновременно, чтобы снизить потери от насекомых. Тут действует принцип - всех не съедят, слишком много. Если бы растения цвели поочередно, они были бы легкой добычей для нападающих. Когда повилика находит жертву, она начинает быстро расти, обертывая растение, впуская иглы в стебель и листья жертвы, с помощью которых забирает у того воду и питательные вещества. Так как семена повилики имеют только небольшой запас питательных веществ, они должны очень быстро найти жертву, или они погибнут. В результате опытов оказалось, что 80% семян начинают расти в сторону томата, и скоро атакуют его. Если же поместить семя повилики между томатом и пшеницей, оно некоторое время совершает круговые движения, приближаясь больше к томату, после чего по-любому нападает на бедное растение. Что насчет слуха у растений? Многие любители растений утверждают, что те любят слушать определенную музыку, под звуки которой лучше растут. Некоторые фермеры считают, что если прокручивать, скажем, огурцам и перцу спокойную музыку, то урожайность заметно повышается. Что тут можно сказать? Исследователи не смогли пока опровергнуть эти утверждения, так что все впереди. Я просто сильно удивлен, как мало я знаю о природе. Оказывается, столько чудес происходит рядом с нами. Знаете ли вы, что цветы любят, когда их ласкают, разговаривают с ними? Это не глупости, и не детские сказки... Растениям, как и всем живым существам, не чужд мир чувств. На это обращали внимание пионеры в исследовании растений Линней, Дарвин, Фехнер - но они были высмеяны. Сегодняшний обычный человек мало обращает внимание на растения. Это уже как само собой разумеющееся, натуральный продукт. Человеческая жажда наживы делает все, чтобы разрушить живое зеленое одеяние нашей матушки-природы, разрушая тем самым наши средства к существованию. Без растений мы не могли бы дышать. Каждый отдельный листик ежедневно занят процессом фотосинтеза, чтобы вырабатывать для нас кислород. Что же это за начала, действующие в растениях? Откуда берется математическая точность их конструкции и способности, чтобы все происходило в нужное время? Есть у растений восприятие, возможно даже память? В 1966 году американскому экспериментатору Кливу Бакстеру (Cleve Backster) спонтанно пришла в голову идея подключить электроды полиграфа (детектора лжи) к листьям обыкновенного комнатного растения, известного под названием . Ему хотелось проверить будет ли какая-нибудь реакция у растения на полив. Когда драцена впитывала корнями воду, кривая детектора лжи отклонилась вниз, что стало полной неожиданностью, так как электропроводность тканей увлажненного растения повысилась, следовательно, и кривая детектора должна была подняться вверх. Это означало, что драцена подобно человеку испытывает эмоции! Бакстер был поражен. Он хотел быть абсолютно уверенным. Имея большой опыт работы с детектором лжи, Бакстер знал, что угроза - это верный способ вызвать сильную реакцию у исследуемого объекта. Это убеждение он решил проверить на растении, окунув его лист в горячий чай. Реакции не было. Тогда исследователь подумал: «Прижгу я листья, присоединенные к электроду». Как только эта мысль пришла ему в голову, раньше, чем он потянул руку за спичками, перо детектора лжи вычертило кривую, наподобие той, какую вычерчивает прибор при допросе сильно взволнованного человека.

Бакстер вышел из комнаты. Когда он вернулся со спичками, полиграф зарегистрировал более сильный пик. Все указывало на то, что растение узнавало его намерения и опасалось их. Когда исследователь начал притворяться, будто собирается поджечь листья, растение практически не реагировало. Это означало, что растение способно отличить подлинные намерения от имитации, то есть, растения могут думать! В последующие годы Бакстер проводил эксперименты, используя другие растения и приборы. Результаты оставались прежними и указывали на то, что растения - это не просто целенаправленное скопление клеток, это живые существа, имеющие «душу» и эмоции. Могут ли растения думать?Группа советских исследователей доказала, что растения способны надолго запоминать свои впечатления. Так они провели эксперимент с . Один человек все время подвергал растение истязаниям: прокалывал иголкой листья, обливал кислотой или поджигал. Однако другой относился к герани с любовью: заботился, поливал, взрыхлял почву, лечил ее раны. По окончанию этой шоковой терапии растение подсоединили к датчикам. И что же произошло? Когда к растению приближался обидчик, прибор показал, что испытываемый объект находится в сильной панике. Как только обидчик уходил, кривая прибора указывала на то, что объект успокоился.

Опыты доктора Марселя ФогелаУстановлено, что далеко не каждый способен вступить в переговоры с растениями. Существенную роль играет так называемая «психическая энергия», заложенная во всей природе. В отношении этого успешные эксперименты провел химик Марсель Фогель, который хотел установить точный момент времени, когда, к примеру, филодендрон завяжет тесные отношения с экспериментатором.

Он подсоединил растение к датчикам полиграфа. В нормальном состоянии самописец чертил прямую линию, но когда Фогель подносил руку к растению, думая при этом о растении, как о лучшем друге, самописец начинал чертить кривые линии. Ученый чувствовал при этом отчетливый поток энергии, струящийся от растения. Повторив эксперимент через пять минут, растение никак не отреагировало. Такая реакция филодендрона очень напоминала реакцию двух любящих людей, у которых сначала происходит накал страстей, потом заметный спад, пока не накопится новая энергия. Фогель объяснял это следующим образом: «Люди могут общаться с растениями - и это факт. Растения - это живые существа, которые подобно людям могут быть слепыми, глухими и немыми. Но нет никаких сомнений в том, что они очень чувствительны и улавливают любые эмоции человека. Они излучают позитивную энергию, которую может чувствовать человек». Доктору Фогелю удалось записать разговоры, которые велись вблизи от растений, а именно «диаграммы бессловесных мыслей». Если в один прекрасный день станет возможным расшифровать эти диаграммы, то можно будет прочитать в текстовом формате рассуждения растений. Довольно заманчиво для определенных лиц - получать мысли своих близких, находящихся под прямым контролем.

Шум заставляет растения "плакать"Тот, кто любит свои комнатные растения, в соответствии с исследованиями группы ученых из университета Дрекселя в Филадельфии, ни в коем случае не должен кричать на своих зеленых питомцев или подвергать их какому-либо другому шуму, потому что они могут «сильно плакать». Эксперимент проводили над .

Одно растение находилось в помещении с высоким уровнем шума 100 фон (что соответствует шуму мимо проезжающего поезда). В течение полутора недели растение погибло. Во время другого эксперимента было установлено снижение скорости роста растения на 47%. При более детальном исследовании ученые выяснили, что растение страдает от потери воды: его листья «плакали»! Музыка стимулирует рост растенийТот факт, что растения лучше растут и плодоносят, если их периодически «орошают» музыкой, доказал индийский ученый Т.Ц.Н. Сингх. Он провел тщательные наблюдения за влиянием на растения звуковых волн. Через 8 недель после ежедневного получасового «прослушивания» комнатными растениями музыки, у них наблюдалось на 22% больше листьев и на 52% больше цветков по сравнению с растениями, которые росли в тишине.

Исследования установили, что максимальный эффект достигается при 30-минутном воспроизведении музыки, более длительное «прослушивание» комнатными растениями музыки никакого эффекта не дает. Большую роль играет вид музыки, которую предлагают растениям. Если классическая музыка благотворно влияет и ускоряет процессы роста и развития растений, то под звуки джаза и вестерн эти процессы замедляются, а от рок-н-ролла растения и вовсе могут погибнуть. Это позволяет сделать интересные заключения о влиянии различных видов музыки и на человеческий организм.

Способны ли растения учиться?Одним из самых успешных исследователей, который любил разговаривать со своими растениями, как с добрыми друзьями, был американский селекционер Лютер Бербанк. Ему удалось «уговорить» кактуса убрать иголки. Он признался знаменитому йогу Парамаханса Йогананда, что он часто разговаривал со своими кактусами, чтобы создать вокруг них атмосферу любви. «Не бойтесь, вам не нужны иголки, я вас защищу». Через несколько лет Бербанк добился, чтобы кактус убрал иголки. Негритянский юноша из США, который стал знаменитым ученым и исследователем Джордж Вашингтон Карвер (1864-1943) с детства обладал удивительной способностью выхаживать больные растения. Он утверждал, что в состоянии разговаривать с растениями и получать от них важную информацию. Карверу стоило много времени и усилий, чтобы убедить фермеров, занимающихся выращиванием хлопка, в том, что практика выращивания одной культуры неизбежно приведет к их банкротству. Он разъяснял, что, к примеру, из 100 кг арахиса, который в то время использовался только в качестве корма для свиней, можно получить 35 кг масла, в то время, как из 100 л молока выходит всего 10 кг масла. Когда разразилась Первая мировая война, возник дефицит красителей. Карвер обратился за помощью к своим растениям, спрашивая, кто из них может помочь решить проблему красителей. Из листьев, корней, стеблей и плодов 82 зеленых «добровольцев» он создал 536 видов красителей для окраски шерсти, хлопка, льна, шелка! Только лишь из лозы мускатного (Vitis rotundifolia) он смог получить 49 разных красителей.

Карвер запатентовал только несколько своих идей и отказался от финансового вознаграждения. Он мог бы стать миллиардером и влиятельным человеком, но не принимал предложения даже от Генриха Форда. Незадолго до смерти Карвер объяснил одному своему посетителю, коснувшись цветка на своем столе: «Когда я прикасаюсь к этому цветку, я прикасаюсь к вечности, потому что цветы появились задолго до того, как появились люди. Через них я получаю доступ к бесконечности». Перевод: Леся В. На минутку вспомните летний запах свежескошенной травы. Для многих людей этот запах говорит о том, что температура весьма приятная и что можно погулять/продолжить отдых/расслабиться/подышать. Для травы же этот запах сигнализирует совершенно На минутку вспомните летний запах свежескошенной травы. Для многих людей этот запах говорит о том, что температура весьма приятная и что можно погулять/продолжить отдых/расслабиться/подышать. Для травы же этот запах сигнализирует совершенно о другом. Запах свежескошенной травы на самом деле сигнализирует химически о бедственном положении. Он используется растениями как просьба близлежащим тварям спасти их от нападения (обычно насекомых, но в нашем случае - лезвия газонокосилки). В конце концов, когда наступает опасный момент, будь это оборудование для скоса травы или голодная гусеница, растения не могут достать свои корни и убежать. Они должны бороться за место, на котором находятся. Чтобы защитить себя, растения запускают цепочку молекулярных ответов. Эти химические связи могут использоваться для того, чтобы отравить врага, предупредить окружающие растения о потенциальной угрозе или привлечь полезных насекомых с вполне конкретной целью. Иногда молекулярная защита выполняет двойную функцию. К примеру, растения, производящие кофеин, используют это химическое вещество для самозащиты, а также для одурманивания пчел. Пчелы под кофеином прилетают к растениям, как в кофейню напротив, возвращаясь снова и снова и опыляя их в качестве оплаты. Очевидно, растения могут общаться. Но могут ли они чувствовать боль? Вегетарианцам будет совсем нелегко резать салат, зная, что у него могут быть чувства. Да и что им тогда есть вообще? По мнению ученых Института прикладной физики Университета Бонна в Германии, растения испускают газы как эквивалент слезам боли. Используя лазерный микрофон, ученые уловили звуковые волны, которые издают растения, выпуская газ, когда их режут или ломают. Хотя человеческому уху эти звуки не слышны, секретный голос растений показал, что огурцы кричат, когда их режут, а цветы скулят, когда их листья обрывают. Есть также свидетельства того, что растения могут слышать, когда кого-то из их сородичей едят. Ученые из Университета Миссири-Колумбии обнаружили, что растения понимают и реагируют на звуки гусениц, которые сидят на них и едят. Когда растения слышат такие звуки, они активируют защитный механизм. Для некоторых ученых свидетельство таких сложных систем связи - производство шума с помощью газов в бедственном положении - говорит о том, что растения чувствуют боль. Другие утверждают, это не может быть болью, если нет мозга, регистрирующего чувства. Тем не менее все больше ученых допускают, что растения могут проявлять разумное поведение и не обладая мозгом или сознанием. По мере роста растения могут изменять свои траектории, чтобы избежать препятствия и найти опору для своих побегов. Эта деятельность связана с комплексной биологической сетью, распределенной в корнях, листьях и стволах растений. Она помогает растениям распространяться, расти и выживать. Деревья в лесу, например, могут предупреждать своих близких об атаках насекомых. Один ученый ввел в дерево радиоактивные изотопы углерода и увидел, что несколько дней углерод передавался от дерева к дереву, пока вся 30-метровая площадь леса не была соединена. Ученый узнал, что зрелые деревья «связались» в сеть, чтобы разделить питательные вещества в корневой системе и накормить ближайшую рассаду, пока она не станет достаточно высокой, чтобы получать свет и питание самостоятельно. |

| Читайте: |

|---|

Новое

- «31 спорный вопрос» русской истории: житие императора Николая II

- Лечебные свойства корня лопуха и его широкое применение в домашних условиях

- Природные ресурсы западной сибири

- Совместимость петуха и змеи в любовных отношениях и браке Он петух она змея совместимость

- Чемерица черная: прекрасная и опасная Противопоказания и побочные действия

- Чем интересна Свято-Михайло-Афонская Закубанская пустынь?

- Порционная сельдь под шубой на праздничный стол

- К чему снится шить во сне

- Примета — разбить зеркало случайно: что делать, если оно треснуло

- Самостоятельные заговоры на удачу и деньги

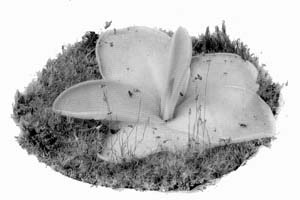

Ботаник.

Это еще что! В

штате Северная Каролина в США на скудных

песчаных почвах встречается венерина мухоловка

– эндемик тех мест. Пластинка ее листа

превратилась в две округлые створки с длинными

крепкими зубцами по краям. Когда половинки листа

смыкаются, зубцы накладываются друг на друга и

образуется настоящий капкан. Чем отчаяннее

бьется насекомое, стараясь освободиться, тем

крепче сжимаются створки листа. После того как

переваривание завершено, лист раскрывается – он

снова в боевой готовности.

Ботаник.

Это еще что! В

штате Северная Каролина в США на скудных

песчаных почвах встречается венерина мухоловка

– эндемик тех мест. Пластинка ее листа

превратилась в две округлые створки с длинными

крепкими зубцами по краям. Когда половинки листа

смыкаются, зубцы накладываются друг на друга и

образуется настоящий капкан. Чем отчаяннее

бьется насекомое, стараясь освободиться, тем

крепче сжимаются створки листа. После того как

переваривание завершено, лист раскрывается – он

снова в боевой готовности. Физик.

Понятно, что у растений нет стальных пружин. Они

используют для своих «капканов» чаще всего

гидравлику. «Перекачка» воды при этом

осуществляется за счет перемещения ее молекул по

градиенту концентрации. Такого рода «насосы»

весьма распространены в

Физик.

Понятно, что у растений нет стальных пружин. Они

используют для своих «капканов» чаще всего

гидравлику. «Перекачка» воды при этом

осуществляется за счет перемещения ее молекул по

градиенту концентрации. Такого рода «насосы»

весьма распространены в  Физик.

Выявлены три типа таких сигналов, возникающих у

растений в ответ на внешние раздражители. Первый

тип – это потенциалы действия (ПД). По ряду

признаков и механизму возникновения они

соответствуют ПД, возникающим в нервах животных.

Физик.

Выявлены три типа таких сигналов, возникающих у

растений в ответ на внешние раздражители. Первый

тип – это потенциалы действия (ПД). По ряду

признаков и механизму возникновения они

соответствуют ПД, возникающим в нервах животных.